【事例紹介】

📉 経営は微増、でもジリジリと利益が削られていた…

今回ご紹介するのは、ある地方の観光宿。

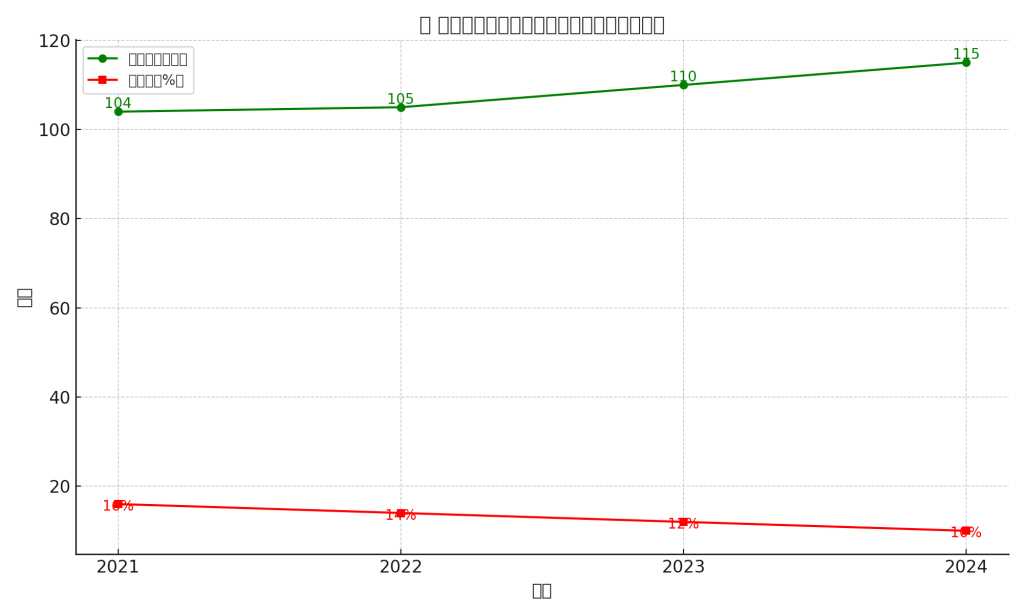

立地にも恵まれ、長年安定した集客を続けてきましたが、近年は売上と利益率は徐々に開きはじめていました。

- 売上は微増しているものの

- 客室稼働率は低下傾向

- 宿泊単価を上げた際に稼働がさらに落ち、再調整

- さらに、インフレによる仕入れコスト上昇で利益率は大きく悪化

単価アップが客室稼働率減少(売上減)に直結する状況のなか、

「現状維持ではいずれ立ち行かなくなる」という危機感が宿全体にありました。

💡 そこで打ち出したのが、「料理で売る宿」への転換

そんなとき、当社シェフブリッジから提案したのが、

「その宿でしか食べられない、名物料理を作りましょう」

というアプローチでした。

「いまどきバイキングじゃないとお客様が集まらない」

そんな空気のなか、逆に“料理を主役にする”という発想は

宿にとってもチャレンジでした。

🍽 誕生したのが、『日の出鶏 葉隠れ焼き』

料理のモデルとなったのは、地元に伝わる在来鶏。

その鶏を食べると「百日、休まず働けるほどの力がつく」と言い伝えられている精力の源です。

いまは、ただ新しい料理を作れば売れる時代ではありません。

「なぜこの料理なのか?」が語れること。

その土地に根付いた物語を背負った一皿こそが、宿の価値を高め、旅人の記憶に残ります。

今回私たちは、地域に伝来する言い伝えを現代に編み直し、一つの料理として昇華させました。

『日の出鶏 葉隠れ焼き』——百働(ひゃくどう)の鶏、力宿る一皿

かつてその地には、毎朝、山の端から最も早く陽が差し込むという「日の出の里」があった。

その里では、古くから特別な鶏が育てられていた。

香り高く、脂はしっかりとのり、それでいて後味が軽い——

その肉を食べた者は「百日、休まず働けるほどの力が漲る」と言われ、農繁期の前には必ず一羽を捧げ、家族皆でいただくのが風習だった。

鶏を焼くとき、用いられるのは近隣の山で採れる薬草を含んだ大きな葉。

その葉で鶏を包み、囲炉裏の炭火でじっくりと焼く。

葉が香ばしく焼ける匂いが立ち込め、鶏の旨みと混じり合うと、

それはまるで神饌(しんせん)のような厳かな香りだったという。

この料理は、その風習を現代の食卓に蘇らせたもの。

半身のまま豪快に焼かれた“日の出鶏”は、葉の中に力を隠しながらも、

ひとたび包みを破けば、湯気と共に溢れ出す香りが心を揺さぶる。

**『日の出鶏 葉隠れ焼き』**は、

ただの名物ではなく、「物語のある料理」として完成しました。

✅ 結果:売上、稼働率、利益率すべて改善

名物料理を打ち出したことで、

- 「この料理を食べてみたい」と目的型の予約が増加

- SNSでのシェアや写真投稿が自然発生的に拡散

- 食材と手づくり比率を上げたことで原価率・利益率も改善

さらに、「料理が記憶に残る宿」として再訪率が上昇し、

宿泊単価も“自然に”上げられるようになったのです。

📘 最後に(※ご注意)

この記事は、実際にシェフブリッジがプロデュースした宿の成功事例をもとに記載しています。

ただし、模倣防止およびクライアント様の保護のため、宿の名称や立地、具体的な施策の詳細は伏せさせていただきます。

もしあなたの宿にも、

「このままでは厳しい」「でも料理で何かできそう」

という気持ちがあるときは、私たちに一度ご相談ください。

あなたの地域と歴史に寄り添った“その宿だけの名物料理”、

私たちと一緒に形にしませんか?

✅ 初回ご相談は無料・1回限定です。